naissance à domicile : vous envisagez d’accoucher chez vous ? Voici l’essentiel à garder sur la table avant de décider.

- Sécurité et chiffres : données récentes (APAAD, Ifop, Insee, méta‑analyse Hutton 2019) et panorama 2024‑2025.

- Eligibilité : qui peut envisager l’AAD, contre‑indications claires et critères médicaux.

- Organisation pratique : checklist maison, matériel minimum (monitoring, kit de réanimation portable) et modèles recommandés.

- Urgences : protocoles de transfert, délais cibles en minutes et scénarios concrets (hémorragie, réanimation néonatale).

- Coût et assurance : tarifs 2025, remboursements Sécurité sociale, mutuelles et solutions APAAD.

Panorama actuel de l’accouchement à domicile en France

Qu’est‑ce que l’AAD et en quoi c’est différent de l’ANA ou d’une maison de naissance ?

L’accouchement assisté à domicile (AAD) est un accouchement physiologique planifié chez vous, suivi par une sage‑femme formée qui assure le suivi prénatal, l’accouchement et les suites de couches immédiates. Ce n’est pas la même chose que l’accouchement non assisté (ANA) — l’ANA signifie qu’aucun professionnel n’est présent — ni qu’une maison de naissance, qui est une structure dédiée située hors hôpital mais médicalement équipée. La maison de naissance offre un compromis entre confort et accès rapide à la maternité.

Quelques chiffres pour poser le décor :

- En 2019, 0,14 % des naissances en France provenaient de naissances à domicile sans nécessité de transfert pendant ni après l’accouchement : « En 2019, 910 femmes ont accouché chez elles sans nécessité de transfert ni pendant ni après l’accouchement (soit 0.14% des naissances en France) » — APAAD 2019.

- L’APAAD recense aujourd’hui environ 1 500–2 000 naissances accompagnées chaque année et autour de 100 sages‑femmes AAD actives en France métropolitaine (APAAD – statistiques).

- Les sondages Ifop montrent un désir fort : 35 % des femmes disent qu’elles souhaiteraient pouvoir accoucher à domicile si c’était simple à organiser.

La méta‑analyse de Hutton et al. (EClinicalMedicine, 2019) conclut que, pour des grossesses à faible risque, les risques de mortalité périnatale ou néonatale ne sont pas significativement supérieurs pour un accouchement prévu à domicile comparé à un accouchement prévu en milieu hospitalier (Hutton et al., 2019). C’est une donnée rassurante, mais elle s’applique aux dossiers correctement sélectionnés et aux systèmes où le transfert est fiable.

En France, la pratique reste marginale : « L’accouchement à domicile est très peu connu en France et concerne moins d’1% des naissances » — Jolly Mama. À l’inverse, aux Pays‑Bas, l’accouchement à domicile concerne près d’une femme sur six, ce qui montre qu’une organisation de soins différente change tout.

Cadre légal et institutionnel : rien n’interdit l’AAD en France et la Sécurité sociale rembourse des actes, mais la loi Kouchner impose une assurance RCP aux professionnels — or l’offre assurantielle dédiée aux AAD reste limitée. La presse et la DGOS rapportent la prudence des autorités face à la généralisation de la pratique.

Pour démarrer : consultez l’annuaire des sages‑femmes AAD, la charte éthique de l’APAAD et, si vous voulez des retours concrets, lisez des témoignages avant de décider.

Eligibilité, contre‑indications et comment choisir votre sage‑femme

Qui peut prétendre à une naissance à domicile ?

Si votre grossesse est dite « normale » et à faible risque, vous pouvez envisager une AAD. Les contre‑indications fréquentes incluent :

- grossesse gémellaire ;

- présentation en siège ;

- antécédent de césarienne ;

- hypertension artérielle ou pré‑éclampsie ;

- diabète insulinodépendant ou mal équilibré ;

- menace d’accouchement prématuré ou anomalies fœtales détectées.

La distance à la maternité compte : en pratique on vise ~30 minutes de trajet vers la maternité de référence. Les primipares sont parfois suivies avec plus de prudence — pas parce qu’elles ne peuvent pas, mais parce que le risque de travail prolongé ou d’intervention est plus élevé.

Choisir et vérifier une sage‑femme AAD

Voici une checklist documentaire à demander avant de vous engager :

- CV et années d’expérience en AAD ;

- attestations de formations DPC spécifiques AAD ;

- preuve d’adhésion à l’Association Professionnelle de l’Accouchement Accompagné à Domicile (APAAD) ou annuaire SF AAD ;

- charte éthique signée (2024) ;

- copie de la police d’assurance RCP (ou explication du recours au Fonds APAAD si pas d’assurance) ;

- protocole écrit de transfert vers la maternité de référence ;

- références de familles accompagnées (contact si possible).

Si on vous refuse sans explication : signalez‑le et partagez votre expérience (l’APAAD collecte les témoignages pour plaider auprès des autorités). Les refus existent — environ 1 000 refus/an sont rapportés dans certains bilans — mais il y a souvent des raisons organisationnelles ou d’assurance.

Conseil pratique : négociez un contrat écrit précisant les responsabilités, la modalité de facturation, le protocole de transfert et la personne de contact en cas d’urgence. Si la sage‑femme est réticente à fournir ces documents, c’est un signal d’alerte.

Besoin d’un annuaire fiable ? Consultez la liste des sages‑femmes AAD et rapprochez‑vous des réseaux régionaux ou de l’annuaire local pour savoir qui pratique près de chez vous.

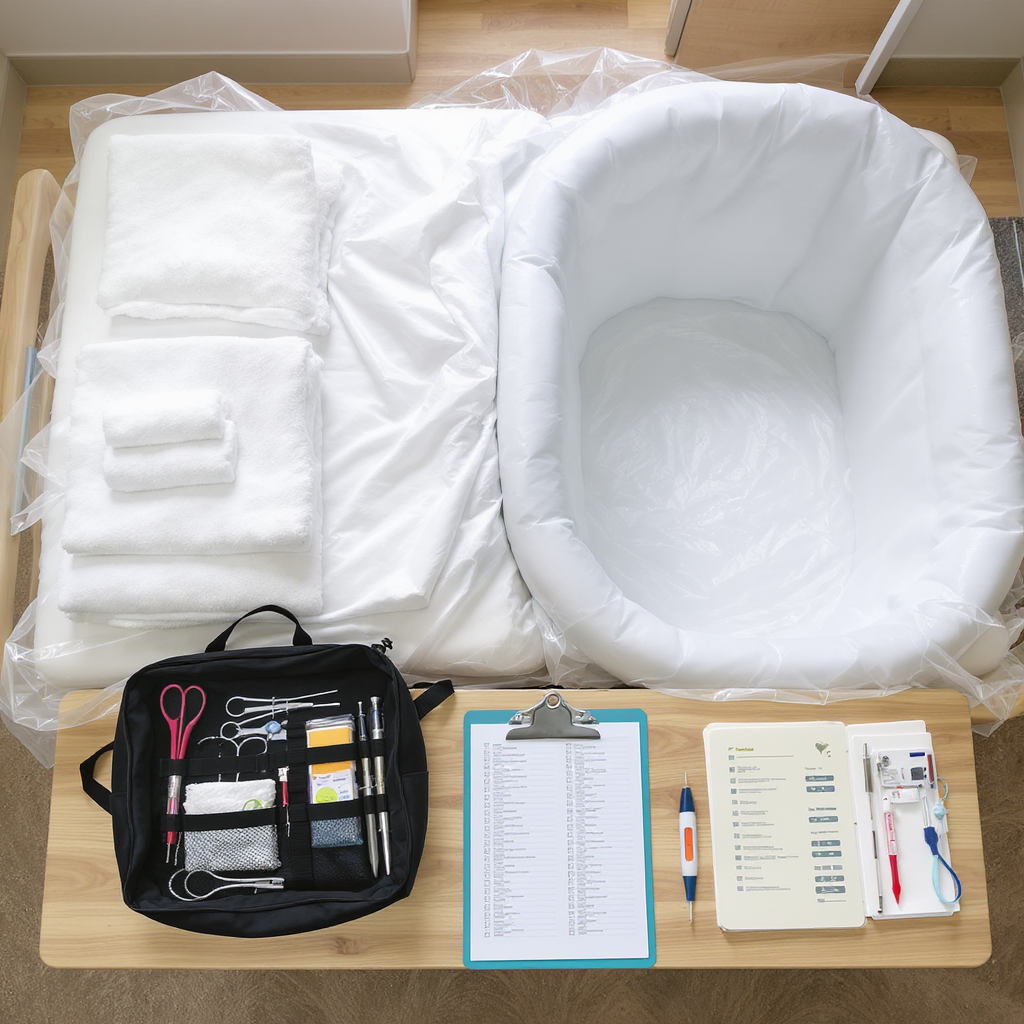

Préparer la maison : guide pratique et checklist matériel complète

Pièce, hygiène et plan d’installation

Préparer la maison, c’est anticiper l’espace, l’hygiène et la logistique. Choisis une pièce au rez‑de‑chaussée si possible, ou une chambre avec accès facile à la voiture. Prévoyez un parcours dégagé pour l’ambulance et un stationnement proche.

Checklist matérielle (à préparer vous‑même)

- alèse plastifiée large ;

- serviettes éponge et draps propres en quantité ;

- bassine et seaux ;

- poubelle à fermeture ;

- lampes d’appoint et lampes frontales ;

- chargeurs et prises disponibles pour pompe de piscine ;

- boissons, en-cas, coussins ;

- vêtements chauds pour le nouveau‑né et soutien‑gorge d’allaitement.

Matériel fourni par la sage‑femme (vérifiez les marques et normes)

- monitoring portatif (Doppler ou Moniteur CTG portable — modèles usuels recommandés : appareils certifiés CE de fabricants médicaux reconnus) ;

- kit de réanimation néonatale portable (aspirateur néonatal, ballon‑masque néonatal taille néonatale, tube O2 si nécessaire) conforme aux recommandations en vigueur ;

- produits de perfusion et médicaments d’urgence (oxytocine pour hémorragie) ;

- instruments stériles (pinces, ciseaux), alèses et compresses ;

- thermomètre, tensiomètre, lampe d’examen ;

- matériel de stérilisation de base (packs individuels stériles).

L’APAAD et les guides pratiques (Parents.fr) proposent des listes détaillées : n’hésitez pas à demander un inventaire précis et les références des modèles utilisés.

Piscine d’accouchement : installation et plan

Si vous optez pour une piscine :

- taille standard : 1,2–1,6 m de diamètre ;

- prévoir un sol protégé et une bache ;

- installer à proximité d’une prise électrique pour la pompe (et prévoir rallonge certifiée) ;

- remplissage 1–2 heures avant l’arrivée de la sage‑femme si possible ;

- prévoir 300–600 litres d’eau selon la taille.

| Action | Temps cible (minutes) |

|---|---|

| Réponse sage‑femme après appel | 10–15 |

| Installation initiale (siège, monitoring) | 20–30 |

| Mise en eau de la piscine (déjà prête) | 60–120 |

Hygiène 2025 / post‑COVID : entretenez la pièce, aérez, masques selon protocole de la sage‑femme, gel hydroalcoolique à disposition. Pour une checklist téléchargeable et des plans d’installation détaillés, voyez notre guide pratique ici.

Risques potentiels, gestion des urgences et protocoles de transfert

Quels sont les risques et comment ils sont gérés ?

Les complications obstétricales existent quel que soit le lieu de naissance. Les plus préoccupantes en AAD sont l’hémorragie du post‑partum, la détresse fœtale nécessitant réanimation néonatale, et les présentations anormales. Les données APAAD montrent des taux d’hémorragie et d’épisiotomie généralement faibles pour les AAD enregistrés : par exemple, un taux d’hémorragie sévère rapporté autour de 0,55 % dans certains relevés APAAD (APAAD – statistiques).

La méta‑analyse internationale Hutton 2019 conclut que pour les grossesses à faible risque, les issues périnatales sont comparables entre domicile et hôpital lorsque la sélection est stricte et que le transfert est possible (Hutton et al., 2019).

Protocole d’urgence et délais cibles

Un protocole écrit est indispensable dans votre plan de naissance. Exemples de déclencheurs : saignement abondant, score d’Apgar préoccupant, perte de conscience maternelle, signes de détresse fœtale au monitoring. Actions claires :

- Appel immédiat du SAMU (15) si menace vitale ;

- Préparation du transfert : aide pour lever et transférer, vêtements chauds pour le bébé, accès voiture dégagé ;

- Appel de la maternité de référence et briefing en 30 secondes (nom, date prévue, motif transfert) ;

- Objectif temporel : départ en moins de 20–30 minutes selon distance, arrivée en maternité idéalement < 60 minutes dans la plupart des protocoles régionaux. Ces cibles dépendent du contexte local et de la distance.

Scénarios concrets

Hémorragie sévère : administrer oxytocine (si disponible), massage utérin, mise en position déclive, appeler SAMU et organiser départ immédiat. Présentation en siège imprévue : monitoring du bébé, appel à la maternité, préparation au transfert. Détresse fœtale : réanimation néonatale immédiate avec ballon‑masque ; si insuffisant, transfert d’urgence.

Pour inclure ces éléments dans votre plan : demandez à votre sage‑femme un « protocole de transfert » écrit mentionnant les délais cibles, la maternité de référence (ex. Pitié‑Salpêtrière si c’est la vôtre) et les numéros utiles. Avoir un accompagnant formé aux gestes simples (appeler, diriger l’ambulance, tenir la ligne avec la maternité) change tout.

Enfin, gardez à l’esprit : l’AAD repose sur une bonne sélection, une sage‑femme compétente et un plan de secours préparé comme si vous alliez au théâtre — répétition et repères pour tous.

Coûts, remboursements, assurance et parcours postnatal

Combien ça coûte et qui rembourse quoi ?

Le coût d’une naissance à domicile dépend de la pratique de la sage‑femme (libérale, expérience AAD), du moment (jour/nuit, week‑end) et du matériel utilisé. En 2025, les fourchettes pratiques observées sont généralement entre 750 € et 1 500 €. Le tarif conventionné de base pour un accouchement simple est de 349,44 € (tarification à l’acte) — c’est une base pour comparaison (Jolly Mama).

La Sécurité sociale rembourse une part des actes médicaux liés à l’accouchement ; de plus, certaines mutuelles complètent selon votre contrat. Demandez toujours un devis écrit et les codes de remboursement que la sage‑femme utilisera. Si la sage‑femme ne peut pas être couverte par une assurance RCP classique (problème fréquent en France), l’APAAD a mis en place des mécanismes d’aide et un Fonds de Soutien pour accompagner les professionnelles (APAAD – Fonds de Soutien).

Solutions lorsque l’assurance RCP manque

- vérifier si la sage‑femme est membre de l’APAAD (ressources juridiques, charte éthique) ;

- prévoir une donation au Fonds de Soutien si l’accompagnement est proposé via ces réseaux ;

- consulter votre mutuelle pour connaître la prise en charge complémentaire.

Suivi postnatal : ce qui change après une AAD

Le suivi postnatal est habituellement plus rapproché en AAD : visites à domicile par la sage‑femme, soutien à l’allaitement, dépistage de la dépression post‑partum, PMI pour les vaccinations et le bilan néonatal. Assurez‑vous d’un plan de suivi écrit (visites à J1, J3, J7, puis selon besoin).

Comparaison coût / prise en charge

Globalement :

- Naissance à domicile : coût direct plus élevé que la maternité publique, mais souvent moins qu’une maternité privée haut de gamme ;

- Maison de naissance : coûts intermédiaires, meilleure intégration au parcours de soins ;

- Maternité : prise en charge complète, accès péridurale et césarienne immédiate si besoin.

Pour une estimation personnalisée et des modèles de budget (jour/nuit, piscine, suivi prolongé), demandez un devis à la sage‑femme et comparez avec les tarifs des centres de naissance (centres de naissance) et nos ressources pratiques sur les options naturelles.

En bref : la naissance à domicile peut être une option sûre et satisfaisante si votre grossesse est à faible risque, que vous trouvez une sage‑femme expérimentée et que vous préparez le domicile et les protocoles d’urgence. Les chiffres APAAD et la méta‑analyse de 2019 montrent des résultats encourageants pour les grossesses sélectionnées, mais la disponibilité (≈100 sages‑femmes AAD) et l’assurance restent des freins en France.

- Vérifiez l’éligibilité médicale et la distance à la maternité.

- Établissez un plan de naissance écrit et un protocole de transfert en minutes.

- Préparez la checklist matérielle et anticipez le coût et les démarches d’assurance.

Si vous voulez un coup de main pour commencer : consultez l’annuaire APAAD, préparez votre liste de questions pour une sage‑femme, et téléchargez la checklist d’installation avant la 36e semaine.

Frequently Asked Questions

La naissance à domicile est‑elle sûre pour mon bébé et pour moi ?

Pour les grossesses à faible risque et accompagnées par une sage‑femme qualifiée, les études (méta‑analyse Hutton 2019, données APAAD) montrent que les issues périnatales peuvent être comparables à celles de la maternité. La sélection rigoureuse, le suivi prénatal, le monitoring et un protocole de transfert en minutes sont essentiels.

Qui n’est pas éligible à l’accouchement à domicile ?

Contre‑indications courantes : grossesse gémellaire, présentation en siège, antécédent de césarienne, hypertension, diabète, menace d’accouchement prématuré, ou toute anomalie détectée à l’échographie. La sage‑femme et la maternité de référence valident l’éligibilité.

Combien coûte une naissance à domicile et que rembourse la Sécurité sociale ?

En 2025, le coût oscille en général entre 750 € et 1 500 € selon options; le tarif conventionné de base pour un accouchement simple est de 349,44 €. La Sécurité sociale prend en charge une partie et certaines mutuelles complètent. Demandez un devis écrit et vérifiez les codes de remboursement.

Que se passe‑t‑il en cas d’urgence pendant l’AAD ?

La sage‑femme déclenche le protocole de transfert si signes d’alerte apparaissent (détresse fœtale, hémorragie sévère, présentation inattendue). Le SAMU peut être appelé et la maternité de référence prévenue. L’objectif est de minimiser le délai départ/arrivée selon la distance et le protocole convenu.

Comment trouver et vérifier une sage‑femme qui pratique l’AAD ?

Consultez l’annuaire APAAD (mise à jour 2025), demandez la charte éthique, les formations DPC, les références de familles, et la preuve d’assurance professionnelle. Assurez‑vous de signer un contrat précisant responsabilités et protocole de transfert.

La péridurale est‑elle possible à la maison ?

Non : la péridurale n’est pas réalisable en AAD. Prévoyez des techniques alternatives de gestion de la douleur (eau, mobilité, hypnobirthing, techniques de respiration) et discutez‑en pendant la préparation à l’accouchement.